De la préhistoire au bagne : une archéologie de l’Océanie

Il fouille aussi bien les sites archéologiques, que les rayons d’archives. Louis Lagarde est maître de conférences en archéologie de l’Océanie, mais aussi historien de l’art, spécialiste du 19e siècle. Deux axes de recherche qu’il mène en parallèle pour documenter notre passé commun.

Il est l’un des rares spécialistes de l’archéologie de l’Océanie, et quasiment l’un des seuls francophones. Pourtant au départ, c’est l’Égypte qui l’intéressait. Il y consacre sa maîtrise d’histoire de l’art et archéologie, à Paris IV, et apprend à lire les hiéroglyphes. “ Quand je suis arrivé à Paris, je n’avais jamais fait de grec. Certains copains, eux, le lisaient couramment. Au moins, devant les hiéroglyphes, on était tous égaux ”, plaisante Louis Lagarde.

En 2005, plusieurs postes s’ouvrent au sein du Musée de la Nouvelle-Calédonie pour seconder l’archéologue Christophe Sand. Louis Lagarde change donc de spécialité et rentre au Pays pour travailler sur la préhistoire de l’Océanie. “ Pendant mes études, je passais une partie de mes vacances à travailler au Département Archéologie ”, se souvient-il. Il passera dix années dans cette équipe, transformée en un Institut d’Archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) en 2010.

“ Une grande école de l’humilité ”

Il participe notamment au grand chantier de fouilles préventives à Deva, l’un des plus grands du Pacifique Sud (1). “ Les autres territoires n’ont pas forcément les moyens ou les compétences pour mener ces fouilles. Dans le Pacifique, c’est un domaine plutôt occupé par les Anglo-Saxons, leurs méthodes n’ont rien à voir avec les nôtres, compare-t-il. Dans tous les cas, l’archéologie, c’est une grande école de l’humilité. On remue souvent beaucoup de terre pour peu de traces. Mais ne rien trouver, c’est déjà une information. ”

Louis Lagarde intègre l’Université de la Nouvelle-Calédonie à la rentrée 2016, en tant que maître de conférences en archéologie de l’Océanie. “ La filière histoire, comme l’équipe de recherche cherchait quelqu’un capable d’enseigner et de travailler sur la période pré-européenne comme sur celle des premiers contacts, au 19e siècle. C’est une période où l’on ne peut pas toujours s’appuyer sur des écrits ou des photos. L’archéologie permet de compléter les autres disciplines ”, explique-t-il (2).

Louis Lagarde intègre l’Université de la Nouvelle-Calédonie à la rentrée 2016, en tant que maître de conférences en archéologie de l’Océanie. “ La filière histoire, comme l’équipe de recherche cherchait quelqu’un capable d’enseigner et de travailler sur la période pré-européenne comme sur celle des premiers contacts, au 19e siècle. C’est une période où l’on ne peut pas toujours s’appuyer sur des écrits ou des photos. L’archéologie permet de compléter les autres disciplines ”, explique-t-il (2).

Aujourd’hui, l’expertise francophone rayonne au-delà du récif. Le maître de conférences est engagé dans des programmes de recherche en Polynésie française depuis 2018. Il mène notamment l’étude archéologique du marae Taputapu?tea, situé sur l’île de Rai’?tea. Le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017. “ La tradition orale est riche autour de ces six marae, que l’on peut comparer à des « temples ». Mais l’archéologie du site est méconnue, comme l’ont soulevé les experts de l’UNESCO. Quand ces grandes structures en corail ont-elles commencé à être construites ? Sur combien de temps ? La forme que l’on observe aujourd’hui n’est a priori pas leur forme première. Tout cela fait l’objet d’un programme de recherche qui s’étendra sur plusieurs années ”, annonce Louis Lagarde.

“ La micro-histoire est toujours fascinante ”

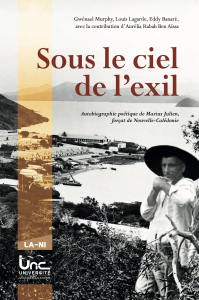

En parallèle, le Caillou occupe aussi l’enseignant-chercheur qui revêt alors sa casquette d’historien de l’art pour étudier la production artistique des condamnés du bagne (3). Il a beaucoup travaillé sur les objets fabriqués par les forçats, et même sur leur production littéraire. Ainsi, en 2017, Gwénael Murphy, historien spécialiste de l’histoire judiciaire, montre à Louis Lagarde des photos d’un carnet de poèmes manuscrits, trouvé aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Le carnet est signé M. Julien. Qui est donc l’auteur ? “ Je venais de faire une relecture, à sa demande, de l’ouvrage de Louis-José Barbançon, j’avais donc grâce à lui fait connaissance avec Marius Julien. C’est un forçat qui a été condamné au bagne de Nouvelle-Calédonie en 1880. Il y restera pendant presque 40 ans, une période qu’il a documentée dans de nombreux poèmes, raconte Louis Lagarde. La micro-histoire est toujours fascinante : prendre quelqu’un d’anonyme et tenter de recomposer sa vie, son milieu social. C’est toujours instructif de la période historique où il a vécu. ”

330 poésies

Gwénael Murphy et Louis Lagarde se lancent donc dans une analyse de l’œuvre, aux côtés d’Eddy Banaré, docteur en lettres. “ Nous sommes partis de ce carnet trouvé aux archives, puis on a découvert qu’il existait des archives inédites, des études déjà menées, de nouveaux carnets et peut-être de nouveaux éléments concernant sa biographie. On part d’un tout petit indice, puis en tirant sur ce fil, c’est toute une pelote qui arrive. C’est tout le plaisir de la chose ”, souligne Louis Lagarde. Au final, quatre décennies de bagne sont retranscrites dans 330 poésies, rassemblées dans un livre de 460 pages : Sous le ciel de l’exil.

Gwénael Murphy et Louis Lagarde se lancent donc dans une analyse de l’œuvre, aux côtés d’Eddy Banaré, docteur en lettres. “ Nous sommes partis de ce carnet trouvé aux archives, puis on a découvert qu’il existait des archives inédites, des études déjà menées, de nouveaux carnets et peut-être de nouveaux éléments concernant sa biographie. On part d’un tout petit indice, puis en tirant sur ce fil, c’est toute une pelote qui arrive. C’est tout le plaisir de la chose ”, souligne Louis Lagarde. Au final, quatre décennies de bagne sont retranscrites dans 330 poésies, rassemblées dans un livre de 460 pages : Sous le ciel de l’exil.

D’autres fils ont été tirés et d’autres pelotes d’histoires sont apparues. Elles concernent par exemple Alphonse Humbert, l’un des rares communards condamnés au bagne. Après plusieurs années de recherche, Louis Lagarde devrait publier, d’ici quelques mois et avec l’aide de Michel Soulard, les écrits du condamné, un récit “ de la taille de Germinal ou de Notre Dame de Paris ”.

(1) Le Passé de Deva: archéologie d'un domaine provincial calédonien. (2) Archéologie en terre de bagne : l'exemple de la Nouvelle-Calédonie (3) Art du Bagne / Les chefs-d'oeuvre de la débrouille