La leptospirose est responsable de nombreuses hospitalisations chaque année dans le pays. L’Université de la Nouvelle-Calédonie collabore avec l’Institut Pasteur pour développer la recherche sur cette maladie potentiellement mortelle et difficile à diagnostiquer. Dans le cadre de nos portraits de chercheurs, focus sur un jeune docteur de notre école doctorale : Grégoire Davignon. Les travaux de Grégoire Davignon explorent les mécanismes de résistance et de virulence de la bactérie pour mieux pouvoir les contrer.

« Je voulais faire de la recherche sur un thème qui concerne un enjeu de santé publique. C’était important pour moi de pouvoir apporter quelque chose à la Nouvelle-Calédonie ».

En novembre 2024, Grégoire Davignon a soutenu sa thèse consacrée à l’étude des mécanismes de persistance et de virulence des leptospires, ces bactéries à l’origine de la leptospirose.

« Chaque année, cette maladie affecte une centaine de personnes, 80 % des patients sont hospitalisés et 40 % sont envoyés en réanimation », explique le jeune docteur en biologie moléculaire, qui rappelle les conséquences d’un diagnostic tardif de cette maladie : « Des gens meurent encore de la leptospirose et cette prise en charge lourde génère d’importants coûts pour les finances publiques. » Le biologiste travaille désormais comme ingénieur d’études à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie tout en poursuivant ses recherches en collaboration avec l’UNC.

En effet, les résultats de sa thèse ont permis d’ouvrir plusieurs perspectives de recherche. Durant trois ans, Grégoire Davignon s’est intéressé aux mécanismes de résistance des leptospires dans l’environnement.

Nous savons que ces bactéries sont véhiculées par des mammifères qualifiés de « porteurs chroniques ». Elles se logent dans les reins des rats, des bovins ou encore des porcs. Puis, à travers les urines de ces animaux, les leptospires sont disséminés dans l’environnement et contaminent les sols durant de longues périodes.

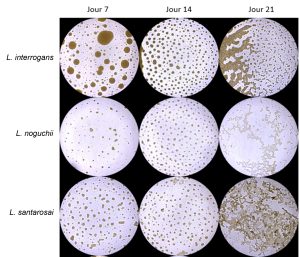

« Pour résister dans des conditions défavorables, les leptospires vont s’agréger et former un biofilm, une structure microscopique qui agit comme une barrière de protection », poursuit le chercheur. Quand les conditions redeviennent favorables, les bactéries peuvent contaminer d’autres mammifères. C’est ainsi que surviennent la plupart des contaminations humaines, par contact avec des eaux stagnantes ou des boues chargées en leptospires, à l’issue de périodes de fortes pluies (1).

Identifier les gènes liés à la résistance et à la virulence des leptospires

Dans un premier temps, Grégoire Davignon a pu décrire comment les gènes sont exprimés au sein d’un biofilm de Leptospira interrogans (2), une des espèces impliquées dans les contaminations en Nouvelle-Calédonie et à travers le monde. « Quand les bactéries sont sous forme de biofilm, j’ai pu identifier une plus faible expression des gènes liés à la mobilité ou au métabolisme énergétique. En revanche, les gènes liés aux mécanismes de défense contre les stress environnementaux sont surexprimés. »

Autrement dit : les bactéries mettent en veille leurs activités les moins indispensables au profit de celles nécessaires à leur survie dans des conditions défavorables. La formation de biofilm, qui résulte de ce mécanisme de persistance, leur permettrait de résister aux UVs, aux variations de pH et de salinité du milieu ou encore à des changements de température.

Ce travail de recherche inédit sur la régulation génique au sein d’un biofilm avait pour objectif d’identifier deux catégories de gènes. « D’une part nous voulions connaître les gènes nécessaires pour la formation de biofilm et la persistance dans l’environnement. D’autre part, nous cherchions à identifier ceux qui étaient potentiellement responsables de la virulence des bactéries. »

Au vu des résultats qui indiquaient une nette diminution de l’activité des bactéries sous forme de biofilm, Grégoire Davignon s’est intéressé à la virulence des leptospires au sein de cette structure. Pour cela il a injecté du biofilm dans des hamsters. Résultat : 30 % des animaux n’ont pas succombé à la maladie. En revanche, quand il imite les conditions environnementales et infecte les animaux avec des bactéries remises en suspension à partir d’un état de biofilm, seulement 10 % de des hamsters survivent à la maladie. A priori, certains gènes responsables de la virulence pourraient être moins exprimés quand la bactérie est dans un biofilm.

« Les leptospires ont par exemple besoin de bouger pour coloniser un organisme. D’une certaine manière, les gènes de la mobilité sont impliqués dans la virulence », illustre le scientifique. Reste désormais à identifier quels gènes sont les plus importants pour l’infection et quel est leur rôle.

Pour ce faire, Grégoire Davignon doit réussir à produire des bactéries « mutantes ». Dans le jargon des biologistes, il s’agit de bactéries viables, mais auxquelles on aura modifié un gène ciblé, le rendant non fonctionnel. Cette méthode requiert un protocole complexe, basé, dans son cas, sur une technique de ciseaux à ADN (CRISPR-Cas9). Elle permettra d’identifier si le fait d’empêcher l’expression d’un gène spécifique retire à la bactérie ses capacités de virulence.

« On pourrait alors imaginer, à terme, un vaccin ou des traitements plus efficaces qui ciblent un gène en particulier », explique Grégoire Davignon. À ce stade, ses échantillons se trouvent en culture dans les locaux de l’Institut Pasteur à Paris. « Cette manipulation n’a été réalisée qu’une seule fois sur des leptospires. Je place beaucoup d’espoir dans cette technique même si ça demande du temps. Chaque tentative nécessite plusieurs semaines d’attente, et il faut ensuite vérifier si la bactérie n’a pas réparé elle-même le gène modifié. »

Les marqueurs biologiques du biofilm : un enjeu de prévention

En parallèle de ces travaux sur l’ADN des leptospires, Grégoire Davignon s’intéresse plus particulièrement à la composition du biofilm qui agit comme une barrière de protection face aux stress environnementaux. Grâce à l’expertise de l’UNC sur les biofilms bactériens, il a pu isoler les éléments qui permettent aux bactéries de se protéger. « Il semblerait que ce biofilm soit composé de sucres et d’ADN. Mais je n’ai pas encore pu caractériser précisément ces composants », explique le biologiste. Il faut désormais développer une analyse plus poussée des échantillons de la matrice du biofilm. Cette caractérisation se fera avec son ancienne directrice de thèse Linda Guentas, en partenariat entre l’Institut de Sciences Exactes et Appliquées de l’UNC et l’Université Flinders à Adelaïde en Australie.

Tout l’enjeu de ce travail consiste à dégager des marqueurs biologiques de la composition du biofilm des leptospires. « Si l’on identifie par exemple un sucre spécifique au biofilm de ces bactéries, on pourrait s’en servir pour déterminer s’il y a du biofilm dans les reins d’animaux porteurs chroniques », développe Grégoire Davignon. À ce stade des connaissances, un doute persiste sur la façon dont les leptospires persistent à travers leurs hôtes. « Une publication évoque la présence de biofilm dans les reins des animaux porteurs chroniques mais la présence de composants spécifiques du biofilm reste à démontrer. Il se pourrait que ce soit seulement des bactéries agrégées mais qui n’ont pas produit de « bouclier de protection » et ne sont pas agencées sous forme de biofilm. »

Valider une telle découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche en santé publique. En effet, il serait alors envisageable, à partir de prélèvements, de déterminer si et comment les animaux sont colonisés par des leptospires. « À terme, on pourrait imaginer de développer un traitement qui cible la formation de biofilm dans les reins des animaux et, de cette manière, diminuer la dissémination des leptospires dans l’environnement. »

(1) Davignon, G., Cagliero, J., Guentas, L., Bierque, E., Genthon, P., Gunkel-Grillon, P., ... & Goarant, C. (2023). Leptospirosis: toward a better understanding of the environmental lifestyle of Leptospira. Frontiers in Water, 5, 1195094. (https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1195094) (2) Davignon, G., Pietrosemoli, N., Benaroudj, N., Soupé-Gilbert, M. E., Cagliero, J., Turc, É., ... & Thibeaux, R. (2024). Leptospira interrogans biofilm transcriptome highlights adaption to starvation and general stress while maintaining virulence. npj Biofilms and Microbiomes, 10(1), 95. (https://www.nature.com/articles/s41522-024-00570-0)