Campus universitaire

Objet de nombreuses polémiques, le principe de précaution peine à trouver sa définition et sa place. Censé dépasser le principe de prévention au bénéfice des citoyens, et reconnu dans plusieurs ordres juridiques, ses effets apparaissent toutefois limités, et son contenu souvent bafoué au profit des intérêts industriels. L’enjeu est qu’il puisse être saisi par les individus eux-mêmes, au travers de l’explication de son rôle, de sa portée et de sa signification juridique et scientifique. Le principe de précaution est-il finalement l’ami ou l’ennemi du citoyen ?

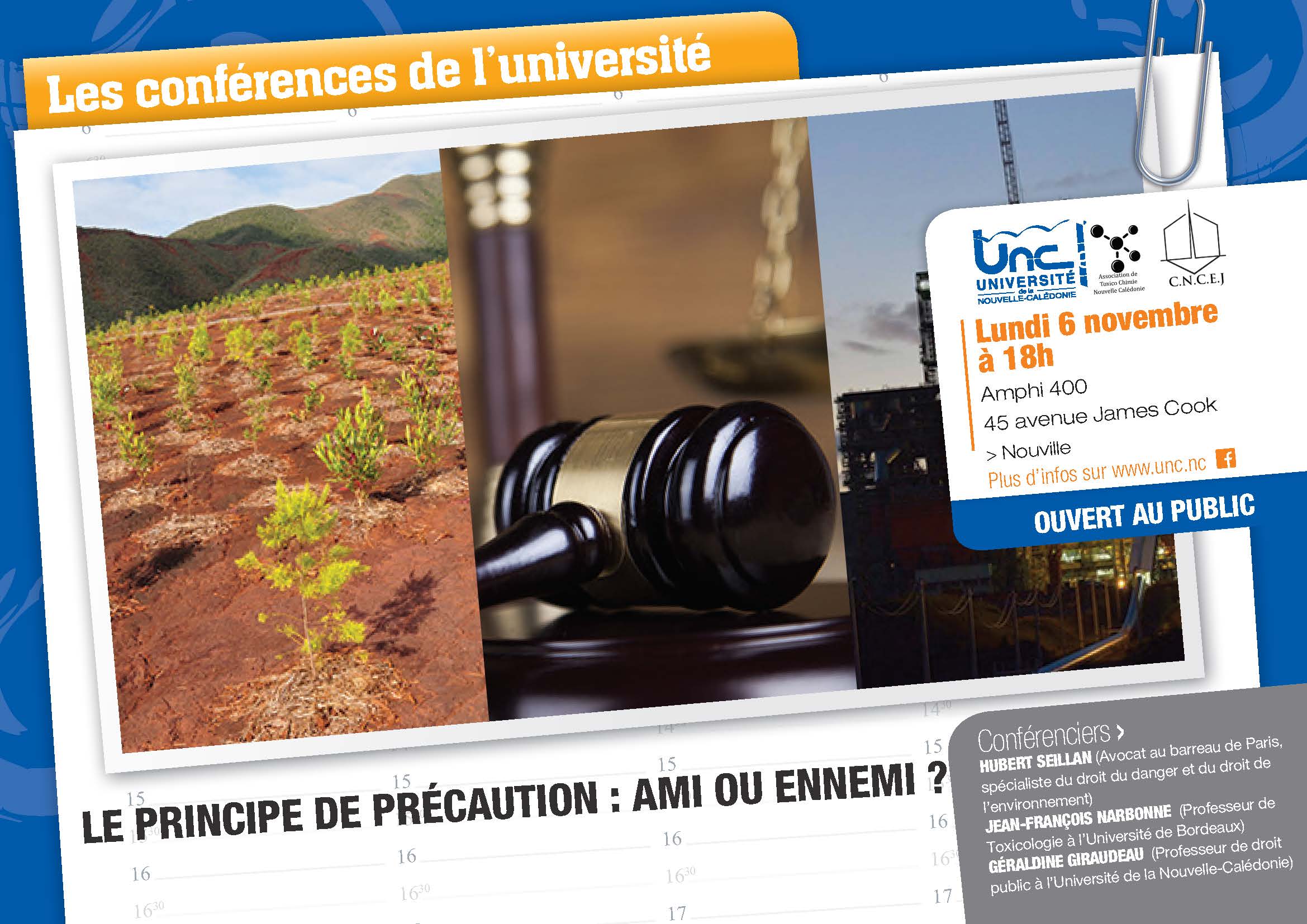

Trois conférenciers interviendront afin d’apporter une réponse à cette question dans leur domaine de spécialité :

- Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du danger et du droit de l’environnement

- Jean-François Narbonne, professeur de Toxicologie à l’Université de Bordeaux

- Géraldine Giraudeau, professeur de droit public à l’Université de la Nouvelle-Calédonie

Intervention d’Hubert Seillan, professeur de droit de l’environnement

L’idée fondatrice a été formulée officiellement, pour la première fois, en 1992 dans la Déclaration internationale de Rio, en ces termes : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Trois ans plus tard, elle a été reprise par une loi de 1995, dite loi Barnier : « L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». Dix ans plus tard, en février 2005, le Parlement réuni en congrès 1’a accolée à la Constitution et l’a, de ce fait, placée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Cette idée a un nom, le principe de précaution. L’enjeu est considérable pour le progrès scientifique, technique, économique et social. Le danger n’est plus seulement l’affaire des experts mais celle des citoyens. La clarté devient une exigence essentielle du débat démocratique. La communication doit devenir un instrument de la précaution, alors mais la faiblesse des vocabulaires est si grande aujourd’hui que les débats sur les grands choix de société s’enferment dans des chapelles. Les mots devraient pourtant permettre de raisonner globalement à partir de données suffisamment nombreuses. Le principe de précaution est lui-même interprété de multiples manières par un client de bar urbain, un paysan pragmatique et un jeune écologiste dogmatique. Seul un retour en force de mots compris de tous, parlant autant au savant qu’à l’inculte, à l’ingénieur qu’à l’ouvrier, au professeur qu’à l’étudiant, au médecin qu’au patient, est susceptible de dégager des démarches sociales cohérentes. Le mot est la condition de l’efficacité. Le sens des mots servant à caractériser le principe de précaution sera analysé sur la base d’exemples concrets.

Intervention de J.F. Narbonne, professeur de Toxicologie

Le principe de précaution impose d’agir en contexte d’incertitude scientifique, exigence qui doit se traduire à tous les stades du processus décisionnel : de l’évaluation préalable des risques au suivi du produit, en passant par son autorisation. Le principe de précaution résulte de la prise de conscience des limites du principe de prévention qui ne concerne que les risques dont l’existence est avérée. Ainsi le principe de précaution s’applique dans le cas où le risque lié à l’exposition à un vecteur ne peut être évalué. En effet, si un risque est connu, on doit mettre en œuvre les outils de prévention ou les mesures de gestion permettant de limiter le risque ou de s’y soustraire. C’est en cela que l’on fait référence à la situation juridique d’innocuité, qui est définie comme une situation ou la probabilité de dommages à la santé est nulle. Pratiquement il s’agit de maintenir les individus en dessous des seuils sanitaires critiques, en général la DJA définie par les instances publiques pour chaque danger. Il faut donc disposer des outils pour quantifier le risque, c’est-à-dire de données toxicologiques permettant de définir une DJA et des outils de mesure des expositions (contamination, consommation). Le développement des connaissances des mécanismes d’action toxicologiques a fait apparaitre il y a plus de 50 ans, la notion de substances dites sans seuils qui concernait initialement les substances cancérigènes et génotoxiques (et qui se discute aujourd’hui à propos des perturbateurs endocriniens). Dans ce cas une mise au point récente de l’EFSA (EFSA 2013) a fait une revue des outils d’évaluation et de quantification des risques (QRA) à appliquer. Il s’agit de l’approche par calcul d’excès de risque unitaire et individuel (ERU/ERI), de l’approche par calcul des marges d’exposition (MOE) ou par référence à des seuils toxicologiques par classes ou familles de substances (TTC). En absence d’éléments permettant l’application de ces méthodes, des mesures de précaution doivent être mises en œuvre pour diminuer autant que possible l’exposition au danger (ALARA ou ALARP aussi faible que raisonnablement ou techniquement faisable) ou même supprimer si possible l’exposition, par des mesures d’interdiction. Le principe de précaution est souvent invoqué pour des technologies nouvelles ou des vecteurs récemment découverts, situations qui correspondent évidemment à un manque d’outils d’évaluation des risques. Des exemples seront donnés à partir de cas relevant de la sécurité sanitaire alimentaire (vache folle, OGM, méthanol…) et les concepts de sécurité Européens et Américains seront discutés.

Intervention de G. Giraudeau, professeur de droit public

Dans les relations internationales, le principe de précaution est également entouré d’une grande imprécision de vocabulaire nuisant à sa mise en œuvre effective. C’est précisément parce que ses significations étaient trop nombreuses que la Cour internationale de Justice ou l’Organe de règlement des différends de l’OMC ont refusé de le reconnaitre comme un principe de droit coutumier. S’il agit bien sûr avant tout en droit de l’environnement, il est en même temps venu irriguer de nombreux autres domaines tels que le droit de la santé, et même le droit humanitaire et la protection des droits de l’homme. Il s’agira de constater le paradoxe existant entre l’omniprésence du principe en droit international et ses effets très limités en pratique. Le caractère flou de la précaution à prendre et de l’incertitude scientifique à même de mobiliser le principe ont contribué à ce que celui-ci soit relégué en « seconde zone », et qu’il s’agisse plutôt d’un instrument de flexibilité à la disposition des Etats, ou encore d’un élément de langage servant les discours politiques au niveau international. Le juge international, quant à lui, n’en tire également que de rares conséquences. Plusieurs exemples serviront à illustrer les insuffisances et les écueils du principe de précaution mis en rapport avec les normes internationales, dans divers domaines allant de la conclusion des accords transatlantiques à la situation des personnes fuyant des désastres écologiques. Certains exemples de dispositifs de sécurité nuisant à l’environnement portent même le paradoxe de mettre en œuvre le principe par rapport à un risque naturel tout en le contrariant par rapport aux normes de protection environnementale applicables. Néanmoins, le principe de précaution a pu bénéficier d’une reconnaissance plus franche à certaines occasions, notamment par le biais de la Chambre spéciale des fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, et semble pouvoir trouver un épanouissement particulier dans le cadre plus large de la promotion du développement durable.